弁護士の平井です。

前回は、スタートアップにおける下請法対応について、親事業者の義務の一つである書面の交付義務について解説しましたが、今回は、同じく親事業者の義務である支払期日を定める義務と遅延利息の支払義務について解説したいと思います。

目次

1. はじめに

前回のおさらいになりますが、自らが発注する業務が下請法の適用対象となる場合には、業務を発注する親事業者は、①書面の交付義務、②支払期日を定める義務、③遅延利息の支払義務、④書面の作成・保存義務の4つの義務が生じることになります。(どのような場合に下請法の適用対象となるかについては、「スタートアップが押さえるべき下請法のポイント【その1】下請法の概要」を、①書面の交付義務については「スタートアップが押さえるべき下請法のポイント【その2】親事業者の書面交付義務とは? 3条書面のポイントを解説」をご覧ください。)

今回は、親事業者の義務のうち、②支払期日を定める義務と③遅延利息の支払義務について解説したいと思います。

2. 下請法上の支払期日

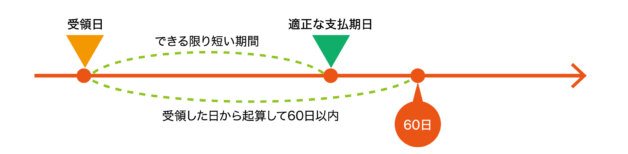

親事業者は、下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、支払期日を定めなければなりません(下請法第2条の2第1項)。これは、親事業者が下請代金の支払期日を不当に遅く設定するおそれがあることから、下請事業者の利益を保護するためです。

【出典】「知って守って下請法」12頁(公正取引委員会)

上記のとおりに支払期日を定めなかった場合には、支払期日は以下のとおり法定されることになります(下請法第2条の2第2項)。

①そもそも支払期日を定めなかった場合:受領日

②受領日から起算して60日を超えて支払期日を定めた場合:受領日から起算して60日を経過した日の前日

3. 受領日(支払期日の起算日)

上記2.のとおり、支払期日を確定するためには、その起算日である受領日の意義が重要になります。

(1) 製造委託・修理委託・情報成果物作成委託の場合

製造委託、修理委託及び情報成果物作成委託といった下請事業者から親事業者への物品等や情報成果物の給付が想定される場合には「物品等や情報成果物を受領した日」が受領日となります(下請法第2条の2第1項)。

より具体的には、下請事業者の給付の目的物を検査の有無にかかわらず、当該目的物を受け取り、自己の占有化においた時点で給付の受領がなされたことになります(「下請取引適正化推進講習会テキスト(令和6年11月)」(45頁))。そのため、目的物の受領後に検査が想定されている場合であっても、実際に目的物を受け取った日から支払期日が起算されることになる点に注意が必要です。

(2) 役務提供委託の場合

役務提供委託の場合には、「下請事業者が役務の提供をした日」が受領日となります(下請法第2条の2第1項)。

役務提供の日数が2日以上にわたる場合は役務提供が終了した日が受領日となり、支払期日の起算日となります(「下請取引適正化推進講習会テキスト(令和6年11月)」(45頁))。

(3) やり直しをさせた場合

下請事業者の給付に瑕疵があるなど、下請事業者の責めに帰すべき理由があり、下請代金の支払前 (受領後 60 日以内)にやり直しをさせる場合には、やり直しをさせた後の物品等又は情報成果物を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者が役務を提供した日)が支払期日の起算日となります(「下請取引適正化推進講習会テキスト(令和6年11月)」(46頁))。

なお、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに給付内容の変更を行うなどして、給付の受領後にやり直しをさせることは、不当なやり直しとして下請法で禁止されていますので注意が必要です(下請法第4条第2項第4号)。

4.支払期日(受領後60日以内)の例外的な運用

(1) 月単位の締切制度

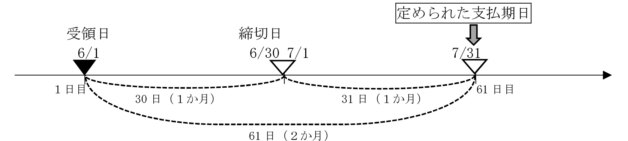

継続的な取引の場合には、「毎月末日締め、翌月末日支払」といった締切制度が採用されることがあります。このような締切制度の場合、例えば以下の図のように、6月1日に給付を受領した場合には7月31日に支払いがなされることになりますが、この場合、受領日から支払期日までが61日間となるため、文言上は「受領後60日以内」という条件を満たさないことになります。この点、下請法の運用上は、締切制度を採用する場合には、「受領後60日以内」との規定を「受領後2ヶ月以内」とし、大の月(31日)も小の月(30日)も同じく1ヶ月として運用しているため、給付の受領のタイミングや暦によって下請法違反となるかが変わってしまわないように運用されています(「下請取引適正化推進講習会テキスト(令和6年11月)」(45~46頁))。

【出典】「下請取引適正化推進講習会テキスト(令和6年11月)」46頁(公正取引委員会)

(2) 連続する役務提供委託

役務提供委託の支払期日の起算日は、役務提供をした日(役務提供の日数が2日以上にわたる場合は役務提供が終了した日)であるため、複数の役務が提供される場合には、個々の役務が提供された日からそれぞれの支払期日が起算されるのが原則になります。

但し、個々の役務が連続して提供される役務であって、以下の①~③までの全ての要件を満たす場合には、月単位で設定された締切対象期間の末日に当該役務が提供されたものとして取り扱われています(「下請取引適正化推進講習会テキスト(令和6年11月)」(46~47頁))。

①下請代金の支払は、下請事業者と協議の上、月単位で設定される締切対象期間の末日までに提供した役務に対して行われることがあらかじめ合意され、その旨が3条書面に明記されていること。 (例:支払期日欄に「毎月○日締切、翌月(翌々月)○日支払」と記載する。)

②3条書面に、当該期間の下請代金の額(算定方法も可)が明記されていること。

③下請事業者が連続して提供する役務が同種のものであること。

すなわち、上記の要件を満たす場合には、個々の役務の実際の提供日にかかわらず、締切後60日(2ヶ月)以内に下請代金を支払うことが認められています。

なお、個々の役務が連続して提供される期間が1ヶ月未満である場合には、当該期間の末日に役務が提供されたものとして取り扱われることとされています。

(3) 金融機関の休業日

設定した下請代金の支払期日が金融機関の休業日であり、実際の支払日が当該休業日の翌営業日となることがあります。下請法の運用上は、このような場合であっても、支払期日が土曜日又は日曜日に当たるなど支払を順延する期間が2日以内であって、かつ、親事業者と下請事業者との間で支払日を金融機関の翌営業日に順延することについてあらかじめ書面で合意している場合には、結果として受領日から 60 日(2ヶ月)を超えて下請代金が支払われることも認められています。

なお、金融機関の休業日による順延期間が2日を超える場合であっても、順延後の支払期日が受領日から起算して60日(2ヶ月)以内である場合には、公正取引委員会や中小企業庁は問題視しないこととしています(「下請取引適正化推進講習会テキスト(令和6年11月)」(47頁))。

5. 遅延利息の支払義務

親事業者が、支払期日までに下請代金を支払わなかった場合には、給付を受領した日から起算して60日を経過した日から実際に支払いがなされる日までの期間、その日数に応じて、下請事業者に対して年14.6%の遅延利息を支払う必要があります(下請法第4条の2、下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による遅延利息の率を定める規則)。

この遅延利息について定める下請法第4条の2は強行法規であるため、当事者間で年14.6%より低率の遅延損害金を契約で定めたとしても、その約定利率は排除されることになります。

6.まとめ

今回は、スタートアップにおいてもよく問題となる下請法について、その第3弾として、親事業者の義務のうち支払期日を定める義務と遅延利息の支払義務について解説しました。

下請法については、違反した場合には公表を伴う勧告や罰金が科される可能性もあるため、レピュテーションリスクやIPO審査で問題となるリスクも踏まえて、慎重に対応する必要があります。

自らが締結しようとしている契約が、そもそも下請法の適用対象となるか、仮に下請法の適用対象となる場合には、下請法を遵守した内容となっているかについては専門家の確認が必要となるケースもありますので、弊所でのサポートが必要な場合やご不明な点があればお気軽にご連絡ください!

AZXでは資金調達を希望する起業家に、投資家をご紹介しております!

▼Series AZX( シリーズ エイジックス )とは▼

エイジックスが新たに取り組みを始めた、資金調達を希望する起業家に、投資家を無料でご紹介するプログラムです。

簡易な審査の後、担当弁護士を設定させていただき、対面にて確認及びアドバイス(簡易DD)をした上で、AZXにて提携している投資家にご紹介させていただきます。

詳細はWEBサイトをご確認ください。

WEBサイト:https://www.azx.co.jp/series-azx