弁護士の横田です!

先日経済産業省から、「令和5年度大学発ベンチャー実態等調査」の結果(速報)[1]の取りまとめについてリリースがあり、日経新聞でも取り上げられました。

上記の経済産業省の2023年度の調査において存在が確認された大学発スタートアップは4,288社と、2022年度から506社増加しており、社数では東京大学が昨年度に引き続き最も多く(420社)、また、2022年度からの増加数は、大阪大学(+61社)や北海道大学(+40社)などの国立大学のほか、慶應義塾大学(+55社)、東京理科大学(+40社)、立命館大学(+25社)、早稲田大学(+17社)などの私立大学の増加数も目立つ結果となり、多くの大学がスタートアップの創出に力を入れていることがうかがわれます。

私個人としても、AZXで多くの大学発スタートアップをサポートしているほか、慶應義塾大学のメンター三田会(慶應義塾大学発のスタートアップを支援する団体)のメンターもさせて頂くなど、大学発スタートアップのサポートには力を入れております。

今回は、2024年4月に経済産業省・特許庁から「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver2.1(大学・大学発ベンチャー編)解説パンフレット」(以下「解説パンフレット」といいます。)が公表[2]されたことを受けて、解説パンフレットをもとに、大学と大学発スタートアップの間のライセンス契約書の交渉ポイントについて、ご説明します(解説パンフレットには共同研究開発契約についてもまとめられていますが、今回は割愛させて頂きます)。

なお、2023年5月から特許庁の「オープンイノベーションポータルサイト」では、「ライセンス契約書(大学編:大学・大学発ベンチャー)」及び「共同研究開発契約書(大学編:大学・大学発ベンチャー)」のモデル契約書やその逐条解説及びタームシートが公表されています[3]が、今回公表された解説パンフレットでは、モデル契約書の解説がわかりやすく、読みやすい形で要点が整理されていますので、大学と大学発スタートアップがライセンス契約書や共同研究開発契約書の交渉をするにあたって、参考になると思われます。

以下では、ライセンス契約書に関する要点のご説明をしますが、より詳細を確認されたい方は、逐条解説付のモデル契約書もご参照ください。

(以下で「モデル契約書」とは、上記リンク先のライセンス契約書のモデル契約書を意味しております)

1.オープンイノベーションにおいて意識すべき価値軸

まず、解説パンフレットにおいては、オープンイノベーションにおいて協業する双方において意識すべき価値軸として、以下の価値軸が掲げられています。そのため、契約交渉をするに際しては、大学・スタートアップの双方が以下の価値軸を意識して行うとよいと思われます。

“大学と事業会社・スタートアップの持続可能な連携を通じ「知」の社会実装と新しい「知」の創出の好循環による社会価値の総和を最大化すること”

2.モデル契約書を利用する際の留意点

モデル契約書は、「ゴールドスタンダード」ではなく、「従来の常識とされていた交渉の落とし所ではない新たな選択肢を提示したものである」とされており、状況に応じて、モデル契約書を出発点にお互いがwin-win となる着地点を探る姿勢が強く求められ、実務では専門家に必ず相談しつつ、契約書の具体化を行うのが望ましいとされています。

3.ライセンス契約の交渉ポイントについて

大学発スタートアップが大学が保有する特許を活かして事業化するために、当該特許のライセンスを大学から受けるにあたっては、 (1)実施権の設定の交渉、及び(2)ライセンス料の交渉(新株予約権の活用)がポイントになると考えられます。

(1) 実施権の設定の交渉について

①専用実施権か、独占的通常実施権か、非独占的通常実施権か

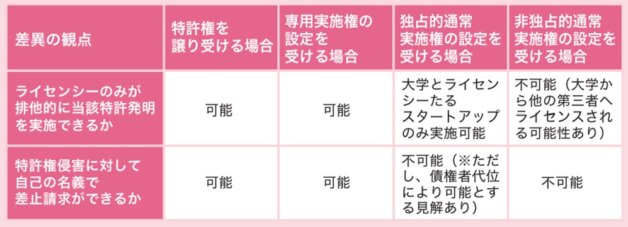

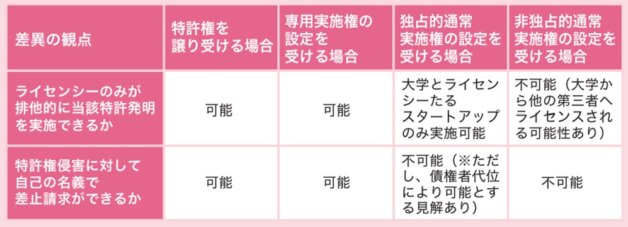

まず、スタートアップ側が大学からライセンスを受ける実施権の種類としては、専用実施権、独占的通常実施権又は非独占的通常実施権のいずれかが考えられ、それらの主な違いは以下のとおりとされています(なお、特許権を譲り受けることがスタートアップとしては最も理想的と考えられますが、特許権の譲渡までは大学に受け入れてもらえないケースが多いと認識しております)。

(出典:解説パンフレット20頁)

この点について、東京証券取引所グロース市場の「Ⅵ 上場審査に関するQ&A」のQ53においては、「大学が保有している特許などの知的財産権を利用して主要な事業を行っている場合、上場承認までに当該知的財産権を譲り受けていることが必要でしょうか。」との問いに対して、「上場に際しては、原則として、当該知的財産権を保有先から譲り受け、自社で保有することが望まれます。」との回答が記載されています。

もっとも、大学から特許権の譲渡を受けることは困難であることが想定されるため、「例えば、専用実施権の付与を受けることにより、申請会社が排他的に当該知的財産権を利用でき、また、申請会社自身が特許等侵害に対抗できるような契約」となっていることについて合理的に説明することを求められる旨の記載が上記Q53の回答にあります。

そのため、スタートアップが大学からライセンスを受けるにあたっては、できれば専用実施権の設定を受けるか、少なくとも独占的通常実施権の設定を受ける方がよいと考えます(独占的通常実施権の場合は、上場申請のタイミング等一定の場合には専用実施権の許諾や特許権の譲受を受けることを規定しておくこと等で手当することも考えられます)。

なお、大学としても、特に後述のようにライセンス料として新株予約権の発行を受ける場合は、スタートアップの上場審査の支障とならないような権利設定をすることが大学の利益にもつながると考えますので、その点も踏まえ、どのような実施許諾をするかを検討することが求められると考えます。

②サブライセンスについて

スタートアップにおいては、リソースが限られていることもあり複数の他社とアライアンスを進める可能性があることから、その際に第三者に対してスピーディーにサブライセンスをして連携を進めることができるように、自由にサブライセンスをすることができるような規定を設けることが望ましいと考えます。

この点について、大学の事前承諾や大学との事前協議を要するとされているケースもありますが、大学の承認や協議のプロセスに時間を要してしまい、スタートアップの事業化のスピードが落ちてしまう可能性もあることから、可能な限り自由にサブライセンスをすることができることとし(または事前通知義務に留め)、事前承諾や事前協議は要しない形とさせてもらう(機動的なサブライセンスの必要性を大学に説明し、納得を得る)ことが望ましいと考えます。

なお、スタートアップがサブライセンスをすることができることとする場合は、スタートアップが受けるライセンス料の一定割合を大学に支払うことについて、予め取り決めをしておくことが考えられます。

③大学の教育研究目的での実施

大学としては、スタートアップに独占的な実施を許諾する場合でも、大学自身がアカデミアによる研究や教育等の目的による実施をすることが妨げられないよう、そのような大学による実施を許諾する旨の規定を契約に設けることが考えられます(スタートアップ側としてもこのような規定を受け入れても通常大きな支障はないと考えられます)。

④相当期間未実施の場合の独占権等の失効

スタートアップが、相当期間が経過しても正当な理由なく特許を実施していない場合、大学が、許諾する権利を非独占的通常実施権に変更できる等の規定を設けることがあります。このような規定は、大学としては特許が塩漬けになってしまう(当該特許から収益を得る機会を失ってしまう)リスクを避けるための規定といえ、不合理な規定ではないと考えます。

但し、スタートアップ側としては、ライセンスを受けた特許を事業化する(特許の実施を開始する)までの期間として十分な期間が設定されているか、確認が必要と考えます。

(2) ライセンス料の交渉(新株予約権の活用)について

①新株予約権の活用

大学発スタートアップにおいては、キャッシュに余裕がない段階でライセンス料を現金で支払うことは難しい場合が多いため、ライセンスの対価として新株予約権を大学に発行することも多いです。

大学としても、ライセンスの対価を全て現金でもらう場合よりも、新株予約権の付与を受ける方が、スタートアップがIPOやM&Aを行った際に多くのリターンを得られる可能性があることや、もしスタートアップがピボットする等してライセンスした対象の事業の売上が見込まれない場合でもスタートアップの成長に応じた対価を受け取れるという点でメリットがあると考えます。但し、大学としては赤字になるリスクを担保する観点で、特許権の取得・維持に係る費用相当額は現金でライセンス料を受けるという形にすることもあり得ると考えられます。

②新株予約権の設計等

新株予約権の割当契約書や要項の内容等については、経済産業省「大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する手引き 知的財産権のライセンスに伴う新株予約権の取得を中心に」(以下「手引き」といいます。)24頁以下などが参考になると考えます。

新株予約権の発行個数については、ライセンス契約締結時点では合意せず、スタートアップが VC 等による増資を経た後のタイミング等で個数を決定することをライセンス契約に盛り込む方法も考えられます(手引き25頁参照)。この場合は、ライセンス契約時に新株予約権の個数を検討する手間を省くことができるため速やかな契約が可能であり、新株予約権の個数の決定に当たっては、VC の投資した株価や VC の要請を反映することが可能となります。なお、大学のシェアが必要以上に大きくなることは、スタートアップのその後の資金調達やIPOの支障となる可能性があることから、大学のシェアは、数%以下となるケースが一般的とされています(手引き26頁)。

また、発行価額は無償とし、行使価額は直近の資金調達時のバリュエーションに合わせることが多いと考えます(手引き26頁参照)。

その他、新株予約権の設計等について、今回詳細は割愛しますが、行使条件(IPO後やM&Aが生じた場合にのみ行使できる形にするか等)や、取得事由(M&Aが生じた場合に一定期間以内に新株予約権が行使されなかった場合にスタートアップが取得できる形にするか等)などが交渉ポイントになると考えます。

4.まとめ

大学と大学発スタートアップがライセンス契約等の交渉をする際は、双方の事情等をお互いが理解をしつつ、上記で述べた価値軸(「知」の社会実装と新しい「知」の創出の好循環による社会価値の総和を最大化すること)を意識して妥当な合意形成をすることが大切であると考えます。

AZXでは、大学や大学発スタートアップの支援にも力を入れており、ライセンス契約書や新株予約権に関するご相談にも対応しておりますので、ご不明な点等ありましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

【脚注】

[1] 詳細がまとめられた報告書はこちらをご参照ください。

[2] 「大学・大学発ベンチャー編」のモデル契約書の解説パンフレットのほか、「大学・事業会社編」のモデル契約書の解説パンフレットや、大学と事業会社・スタートアップが連携する際に意識すべきポイントを整理した、大学・事業会社及び大学・スタートアップのオープンイノベーション促進のためのマナーブックも公表されています。

[3] 同サイトでは、「OIモデル契約書ver2.1(新素材編)」や「OIモデル契約書ver2.1(AI編)」として各種契約書の雛形や当該契約書の逐条解説、及び解説パンフレットなども公表されているため、新素材やAIに関係する事業のオープンイノベーションに関する契約についてはそちらも参照されるとよいと考えます。

執筆者

AZX Professionals Group

弁護士 パートナー

横田 隼

Yokota, Hayato