弁護士の平井です。

2024年11月に新たに施行されたフリーランス保護法に注目が集まっておりますが、フリーランス保護法では下請法における考え方などがベースとなっており、スタートアップにおいても、自社の業務を外注する場合も少なくありません。

そこで今回は、スタートアップにおける下請法対応について、その第1弾として、下請法の概要について解説したいと思います。実務上よく問題となるケースや個別の論点等については、今後順次解説していきます!

1. 下請法とは

下請法(正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」)は、親事業者と下請事業者との間の一定の取引について、下請事業者を保護することを目的として、親事業者による下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制する法律になります。スタートアップにおいては、下請法上の下請事業者に該当する場合もありますが、自社の業務を外注する場合も少なくないことから、親事業者に該当する場合もあり、いずれにしても、その該当性がよく問題となる法律です。

2. 下請法の適用範囲

下請法は、適用対象となる取引の範囲を、①取引の内容と、②取引当事者の資本金の区分の両面から定めています。なお、この点は、委託者である発注事業者と受託者であるフリーランスとの間の「業務委託」に係る取引を広く適用対象とするフリーランス保護法とは異なります。[1]

(1) 取引の内容

下請法の適用対象となる取引は、「製造委託」、「修理委託」、「情報成果物作成委託」、「役務提供委託」の4つになります。それぞれの具体的な内容は以下のとおりです。

製造委託

物品を販売し、または物品の製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザインなどを指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを委託することをいいます。ここでいう「物品」は動産のことを意味しており、家屋などの不動産は対象に含まれません。

修理委託

物品の修理を請け負っている事業者が、その修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を自社で修理している場合に、その修理の一部を他の事業者に委託することなどをいいます。

情報成果物作成委託

ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなどの情報成果物の提供や作成を行う事業者が、他の事業者にその作成作業を委託することをいいます。情報成果物の代表的な例としては、次のようなものがあり、物品の付属品・内蔵部品、物品の設計・デザインに係わる作成物全般を含んでいます。

例: ・プログラム

・映像や音声、音響などから構成されるもの

・文字、図形、記号などから構成されるもの

役務提供委託

他者から運送やビルメンテナンスなどの各種サービス(役務)の提供を請け負った事業者が、請け負った役務の提供を他の事業者に委託することをいいます。ただし、建設業法に規定される建設業を営む事業者が請け負う建設工事は、下請法の対象とはなりません。

【出典】『知って守って下請法』(公正取引委員会)2頁

(2) 取引当事者の資本金の区分

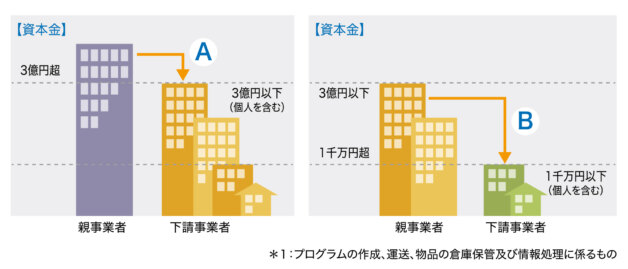

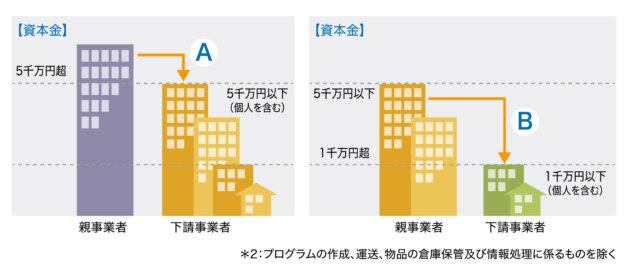

下請法の適用対象となる上記(1)記載の取引を内容とする場合でも、その全てが下請法の適用対象となるわけではなく、親事業者と下請事業者のそれぞれにおいて、取引の内容に応じて、以下の資本金の区分に該当する場合に下請法が適用されることになります。

製造委託・修理委託及び一部の情報成果物作成委託・役務提供委託※1

情報成果物作成委託・役務提供委託※2

情報成果物作成委託と製造委託を同時に行う場合の資本金基準

例えば、取扱説明書の制作と印刷を併せて発注する場合、制作は「情報成果物作成委託」、印刷は「製造委託」に当たるため、それぞれ取引内容に応じた資本金区分で下請法の対象になるかを判断します。ただし、これらを一つの取引として発注する場合、どちらかの資本金区分に該当すれば、その取引全体が下請法の対象となります。

【出典】『知って守って下請法』(公正取引委員会)7頁

3.下請法の規制の概要

下請法の適用対象となる場合、親事業者は、以下の(1)義務を遵守する必要があり、かつ、以下の(2)禁止行為を行うことは下請法上禁止されています。具体的な義務の内容や禁止行為の具体例等については、次回以降のブログで解説していきたいと思います。

(1)義務

① 書面の交付義務(第3条)

② 書類作成・保存義務(第5条)

③ 下請代金の支払期日を定める義務(第2条の2)

④ 遅延利息の支払義務(第4条の2)(2)禁止行為

① 受領拒否の禁止(第4条第1項第1号)

② 下請代金の支払遅延の禁止(第4条第1項第2号)

③ 下請代金の減額の禁止(第4条第1項第3号)

④ 返品の禁止(第4条第1項第4号)

⑤ 買いたたきの禁止(第4条第1項第5号)

⑥ 物の購入強制・役務の利用強制の禁止(第4条第1項第6号)

⑦ 報復措置の禁止(第4条第1項第7号)

⑧ 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(第4条第2項第1号)

⑨ 割引困難な手形の交付の禁止(第4条第2項第2号)

⑩ 不当な経済上の利益の提供要請の禁止(第4条第2項第3号)

⑪ 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止(第4条第2項第4号)

4.まとめ

今回は、スタートアップにおいてもよく問題となる下請法について、その第1弾として概要について解説いたしました。

下請法については、違反した場合には公表を伴う勧告や罰金が科される可能性もあるため、レピュテーションリスクやIPO審査で問題となるリスクも踏まえて、慎重に対応する必要があります。

自らが締結しようとしている契約が、そもそも下請法の適用対象となるか、仮に下請法の適用対象となる場合には、下請法を遵守した内容となっているかについては専門家の確認が必要となるケースもありますので、弊所でのサポートが必要な場合やご不明な点があればお気軽にご連絡ください!

【脚注】

[1] フリーランス保護法については当職の以前のブログや弊所の石田弁護士のブログでも解説していますので、適宜ご参照ください。

AZXでは資金調達を希望する起業家に、投資家をご紹介しております!

▼Series AZX( シリーズ エイジックス )とは▼

エイジックスが新たに取り組みを始めた、資金調達を希望する起業家に、投資家を無料でご紹介するプログラムです。

簡易な審査の後、担当弁護士を設定させていただき、対面にて確認及びアドバイス(簡易DD)をした上で、AZXにて提携している投資家にご紹介させていただきます。

詳細はWEBサイトをご確認ください。

WEBサイト:https://www.azx.co.jp/series-azx